搜索结果: 31-45 共查到“生物学 叶片”相关记录321条 . 查询时间(0.311 秒)

近日,中国农业科学院烟草研究所烟草功能基因组创新团队揭示了烟草中类钙调磷酸酶B亚基蛋白 NtCBL5 过表达提高烟叶盐敏感性、导致叶片出现坏死表型的生理机制。相关研究成果在线发表在国际植物学权威期刊《植物科学前沿(Frontiers in Plant Science)》(植物科学1区Top期刊,影响因子5.753)上。

近日,中国农业科学院饲料研究所反刍动物饲料创新团队发现羔羊的瘤胃不同部位的微生物存在差异,证实瘤胃上皮微生物对瘤胃发育有着更重要的影响。该研究促进了对羔羊瘤胃发育特性的深入了解,并有助于完善培育策略、促进幼畜健康生长。相关研究成果已在《环境微生物学(Environmental Microbiology)》期刊正式刊出。

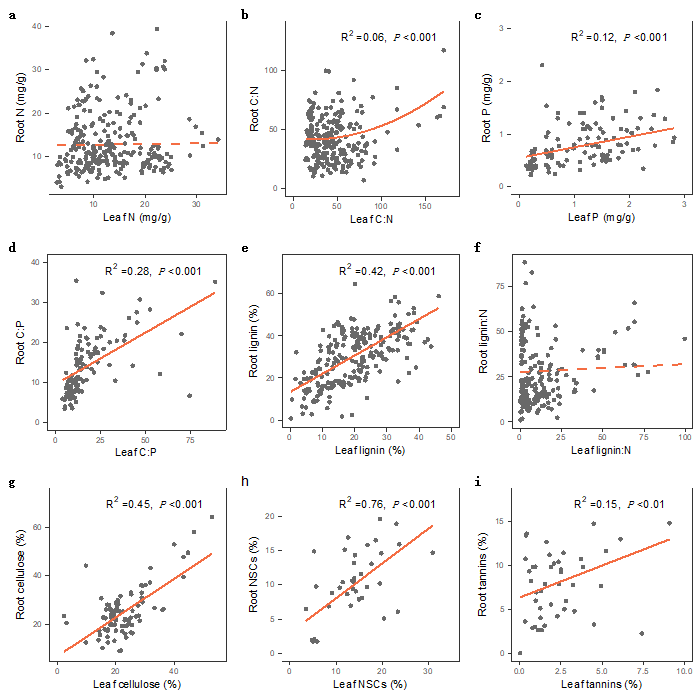

中国科学院植物研究所刘玲莉研究组围绕这一科学问题,构建了全球水平的地点和物种匹配的叶片和细根分解数据库。数据库包含了全球352组叶片和细根配对的凋落物分解速率和凋落物性状数据,并匹配了研究站点的气候、土壤理化特征和分解者(包括土壤动物和微生物)丰富度数据。

中国科学院植物研究所刘玲莉研究组围绕这一科学问题,构建了全球水平的地点和物种匹配的叶片和细根分解数据库。数据库包含了全球352组叶片和细根配对的凋落物分解速率和凋落物性状数据,并匹配了研究站点的气候、土壤理化特征和分解者(包括土壤动物和微生物)丰富度数据。研究人员利用增强回归树等方法对数据进行了分析。

随着气候变暖, 高寒草原分布面积逐步增加, 高寒草原植物如何适应高寒干旱环境的研究还比较缺乏。该研究通过分析高寒草原优势种紫花针茅(Stipa purpurea)不同地理种群叶片解剖结构特征差异及其与气候因子的相关性, 阐明紫花针茅叶片适应高寒环境的策略, 为理解高寒植物对高寒干旱胁迫环境的适应机制提供科学依据。在青藏高原不同地理位置选择8个紫花针茅种群, 选择成熟健康叶片用卡诺氏固定液固定, 将...

植物经济谱能够阐述维管植物在资源获取和储存之间的权衡策略, 为理解生态位分化和物种共存机制等提供科学依据。该研究通过对武夷山49种木本植物的单叶面积(ILA)、比叶面积(SLA)、叶碳含量(LCC)、叶氮含量(LNC)和叶磷含量(LPC)等5个叶片性状以及根组织密度(RTD)、比根长(SRL)、比根面积(SRA)、根碳含量(RCC)、根氮含量(RNC)和根磷含量(RPC)等6个细根性状进行测定, ...

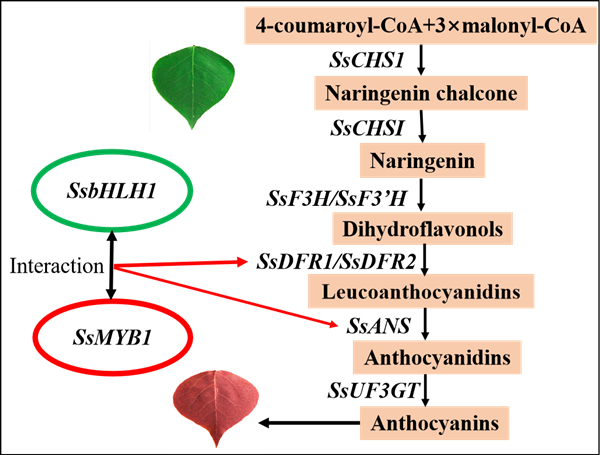

中科院合肥研究院智能所吴丽芳研究员团队从基因水平揭示了乌桕叶片秋季变红的机制:团队鉴定了乌桕转录因子SsMYB1,发现该转录因子可正向调控秋季乌桕叶片中花色素苷的合成,同时与其他转录因子相互作用,促进花色素苷的积累和叶片变红。相关研究成果被农林科学领域国际权威期刊Industrial crops and products在线发表。

中国科学院植物研究所科研人员在高温胁迫诱导叶片衰老的机制研究中取得新进展(图)

高温胁迫 叶片衰老 植物 生长发育

2021/4/26

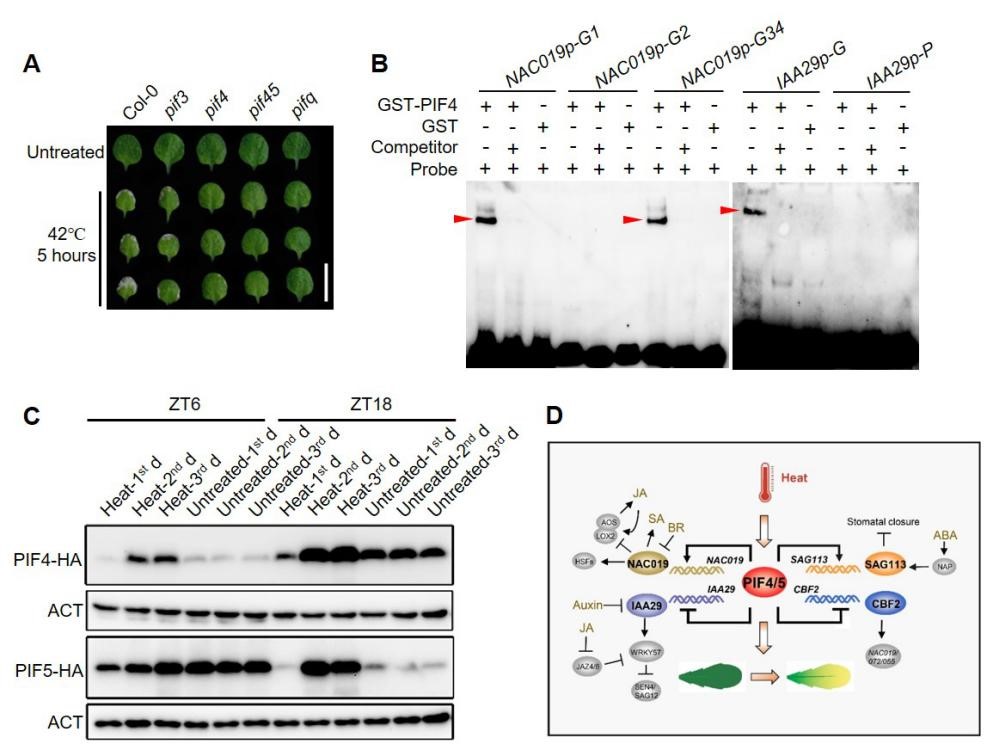

全球气候变暖导致极端高温天气出现的频率和强度不断增加,高温胁迫诱发的早衰极大影响了植物的生长发育和生物量的累积,但目前关于高温胁迫诱导叶片衰老的机制还缺乏系统的认识。另外,作为细胞内源计时机制的生物钟在调节植物应答非生物胁迫过程中发挥着重要作用,但其是否参与调控高温胁迫诱导衰老的进程还不清楚。中科院植物所王雷研究组此前发现光敏色素相互作用因子(PHYTOCHROME INTERACTING FAC...

叶片卷曲有妙用——科学家揭示水稻叶形调控新机制

叶片卷曲 水稻叶形 调控 新机制

2021/2/25

叶片在植物的光合作用、蒸腾作用等过程中扮演着重要角色,那么叶子的卷曲度会影响其作用的发挥吗?记者2月上旬从中国农业科学院获悉,该院作物科学研究所(以下简称作科所)作物功能基因组研究创新团队的一项研究,揭示了水稻叶片卷曲的新机制。相关研究论文在线发表于《植物生理(Plant Physiology)》杂志。

南方科技大学郭红卫课题组联合发现毛白杨秋季叶片衰老调控新机制(图)

毛白杨;秋季;叶片衰老

2021/10/14

2021年2月6日,植物学知名期刊Plant Cell在线发表了南方科技大学生命科学学院和北京林业大学林木分子设计育种高精尖创新中心共同完成的林木叶片衰老研究论文“An Alternative Splicing Variant of PtRD26 Delays Leaf Senescence by Regulating Multiple NAC Transcription Factors in P...

最近,地球环境研究所古环境研究室刘金召副研究员联合清华大学林光辉教授通过在我国黄土高原收集不同植物叶片,按照不同植物类型(单子叶和双子叶)叶片脉络结构进行切割处理(图 1)。对切割的植物样品进行叶片水和叶蜡氢同位素分析,发现单子叶植物叶蜡氢同位素从叶片底部到顶部呈现同位素富集现象,而双子叶叶片从底部到顶部以及中心到边缘均存在同位素富集现象;而且对应的叶片水氢同位素也存在一致的变化特征。这种植物叶片...

中国科学院植物研究所揭示植物叶片氮吸收对生态系统碳氮循环的影响(图)

中国科学院植物研究所 植物叶片氮 生态系统 碳氮循环

2020/12/20

中国科学院植物研究所研究员刘玲莉研究组利用氮同位素(15N)示踪技术,进行了三年的中宇宙实验,探讨冠层对沉降氮的截留过程是否会改变植物对氮的吸收和固持。研究发现,叶片能够直接吸收来自大气湿沉降的氮。短期内,叶片氮吸收过程对叶片氮同位素含量及光合速率的促进作用比根系吸收更大。由于该研究只进行了单次模拟氮沉降处理,冠层叶片对沉降氮的吸收过程并未改变植物生物量及生态系统对氮的长期固持能力。在自然条件下,...

质外体是植物感受和适应环境生物和非生物胁迫的前沿区域。质外体瞬态碱化作为一种重要的根-茎信号在植物体内进行胁迫信息传导,对于植物应对和适应环境胁迫,如营养缺乏、水分不足、洪涝、病虫害等有重要意义。然而目前有关植物质外体pH调节和应对环境胁迫(如细菌病害)的作用机制还不清晰。武汉植物园农业环境生态学学科组研究人员与德国柏林洪堡大学等机构的学者合作开展了菜豆叶片丁香假单胞菌侵染实验。叶片pH原位成像结...

植物叶片大都具有扁平化的特征。扁平化叶片的出现是进化上的一个重要事件。根据化石结果,植物登陆于4.2亿年前的志留纪晚期。最初的陆生植物只有不断分枝的枝条,没有叶片。光合作用是由嫩枝来完成的。在植物登陆后最初的~4千万年间,陆地上出现了几米高的大树,但是直到距今3.6-4.0亿年前的泥盆纪晚期叶片才出现。叶片的出现伴随着大气中90%二氧化碳的固定,极大地改变了地球生态系统,为其它物种的出现铺平了道路...

植物叶片大都具有扁平化的特征。扁平化叶片的出现是进化上的一个重要事件。根据化石结果,植物登陆于4.2亿年前的志留纪晚期。最初的陆生植物只有不断分枝的枝条,没有叶片。光合作用是由嫩枝来完成的。在植物登陆后最初的~4千万年间,陆地上出现了几米高的大树,但是直到距今3.6-4.0亿年前的泥盆纪晚期叶片才出现。叶片的出现伴随着大气中90%二氧化碳的固定,极大地改变了地球生态系统,为其它物种的出现铺平了道路...