搜索结果: 136-150 共查到“化学工程”相关记录27587条 . 查询时间(2.219 秒)

锂电池隔膜料T98D

锂电池 中国石化 储能电站

2024/4/1

锂电池隔膜起到隔离电池正负极、防止短路、保证锂离子在充放电过程中正常通过微孔通道的作用。其广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航空航天、医疗及数码类电子产品等领域。

中国科学院金属所新型低成本铁基液流电池技术研究获进展(图)

金属 铁基液流 电池

2024/4/8

在新型储能技术路线中,以全钒液流电池为代表的液流电池储能技术本质安全、可灵活部署,成为长时储能技术的首选电化学储能技术路线。然而,受制于钒资源释放量,现阶段全钒液流电池产业化发展面临成本高这一问题。因此,研发低成本液流电池新体系新技术,是解决现阶段液流电池产业化发展瓶颈的途径。

黄淮学院化学与制药工程学院

黄淮学院化学与制药工程学院 化学工程 制药工程 高等教育学

2024/3/28

黄淮学院化学与制药工程学院是我校最早设立本科专业的院系之一,现开设应用化学、化学工程与工艺、制药工程三个本科专业,其中“化学工程与工艺” “制药工程”专业为省级一流专业,“应用化学”专业为省级综合改革试点专业,三个专业教研室分别获批省级优秀基层教学组织。学院是河南省工程硕士点立项建设点,“应用化学”学科为省级重点学科,已于巴基斯坦COMSATS大学等开展硕士生联合培养工作。

武夷学院生态与资源工程学院设有环境工程、化学工程与工艺、高分子材料与工程、生物工程、环境生态工程等5个本科专业,形成了多学科背景、专业交叉融合的学科专业集群,紧密对接环境生态保护和绿色产业发展需求,加快建设“区域特色鲜明、服务地方能力强”的高水平应用型学院。学院现有专任教师61人,其中博士学位33人,教授13人,副教授27人,高级职称教师达65%。拥有“新世纪百千万人才工程国家级人选”、“闽江学者...

双碳战略下我国的能源结构转型与国家能源安全,离不开清洁能源的规模化利用。2023年我国发电端新增装机量中,以风电、光伏为主的可再生能源占比首次突破50%。因此,风光配储已经被提升到国家发展和安全的战略高度。在诸多新型储能技术路线中,以全钒液流电池为代表的液流电池储能技术,本质安全、可灵活部署,因此成为了长时储能技术中的首选电化学储能技术路线。然而,受制于钒资源释放量的限制,现阶段全钒液流电池产业化...

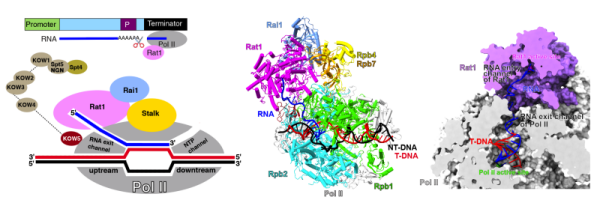

中国科学院分子植物卓越中心揭示酵母mRNA转录终止机制(图)

分子植物 酵母 聚合酶

2024/4/8

2024年3月28日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心张余研究组在《自然》(Nature)上发表了题为Structural basis of exoribonuclease-mediated mRNA transcription termination的研究论文。该研究揭示了酵母mRNA转录终止的分子机制。

北京化工研究院瞄准化工新材料成立基础研究所

基础研究所 模拟计算 AI 中国石化

2024/3/27

近日,北京化工研究院基础研究所成立。该研究所将聚焦化工材料领域前沿基础科学和优势领域基础研究,发展模拟计算和AI机器学习技术方法,加快解决催化科学和高分子材料共性问题,着力提升原创技术源头供给能力,为推进实现高水平科技自立自强贡献力量。

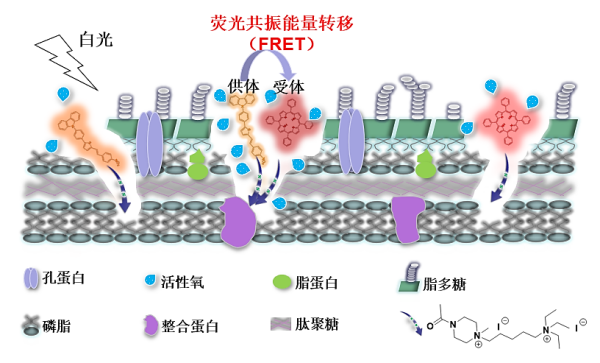

中国科学院福建物构所在细菌感染防治方面获进展(图)

细菌感染 防治 活性氧

2024/4/8

传统的光敏剂具有平面且刚性的结构特征,在单体状态下展现出荧光发射和活性氧生成能力。然而,一旦这些分子发生聚集,易形成π-π叠加,导致荧光和活性氧的淬灭即发生聚集导致淬灭(ACQ)现象。与此不同的是,在单体状态下,具有螺旋且柔性结构特征的聚集诱导发光(AlE)型光敏剂由于分子内的相对运动,其荧光发射和活性氧产生能力相对较低。一旦这些分子聚集起来,分子内的运动受限,非辐射能量的损失得以减少,其螺旋结构...

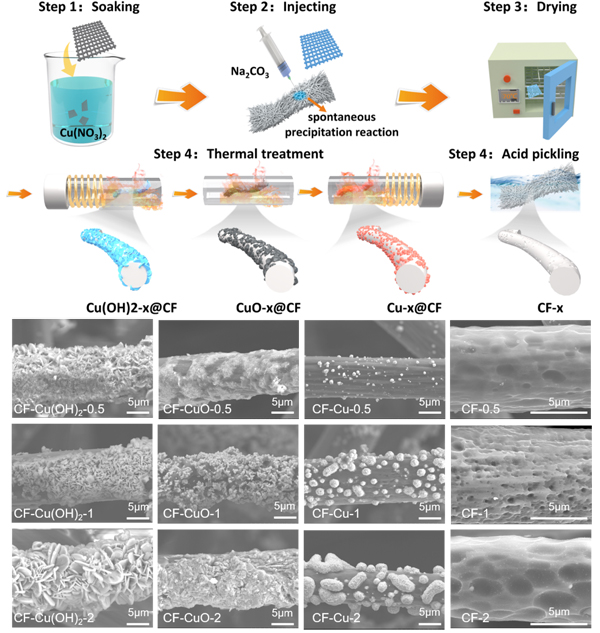

智能防腐涂料研究领域取得新进展

智能防腐涂料 金属腐蚀 涂层 自修复

2024/4/9

记者从华南农业大学获悉,该校材料与能源学院教授杨卓鸿团队在智能防腐涂料结构设计和防腐机理研究方面取得系列研究进展。其中两项成果发表于《化学工程杂志》(Chemical Engineering Journal),另一项成果发表于《腐蚀科学》(Corrosion Science)。

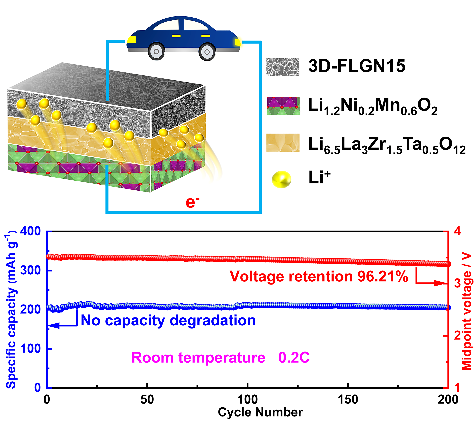

新春伊始,中国科学院材料学院刘向峰教授团队在高安全动力与储能电池研究方面取得了系列进展。动力与储能电池是实现“双碳”目标以及能源转型的重要途径。锂离子电池已经在3C电子产品、电动汽车、新型储能技术等领域获得广泛应用。但是,锂离子电池引起的安全隐患和事故已经受到极大关切。全固态电池、水系电池等因为不使用有机易燃电解液,能够从根本上解决电池安全性等问题,因而备受关注,也是国内外竞相发展的前沿领域。

中国科学院金属研究所新型低成本铁基液流电池技术研究取得新进展(图)

铁基液流电池 电极界面

2024/4/8

双碳战略下我国的能源结构转型与国家能源安全,离不开清洁能源的规模化利用。2023年我国发电端新增装机量中,以风电、光伏为主的可再生能源占比首次突破50%。因此,风光配储已经被提升到国家发展和安全的战略高度。在诸多新型储能技术路线中,以全钒液流电池为代表的液流电池储能技术,本质安全、可灵活部署,因此成为了长时储能技术中的首选电化学储能技术路线。然而,受制于钒资源释放量的限制,现阶段全钒液流电池产业化...