搜索结果: 121-135 共查到“知识要闻”相关记录295356条 . 查询时间(2.99 秒)

上海有机所在非张力烷基碳-碳键的不对称官能团化上取得新进展(图)

催化 结构 机理

2024/6/18

2024年来,过渡金属催化的不对称ƞ3-取代反应已成为构建手性不饱和片段的重要途径。何智涛课题组一直致力于非经典的ƞ3-取代反应的研究,并探索了一系列催化转化策略 (JACS,2021, 143, 7285;Nat. Commun. 2021, 12, 5626; Nat. Synth. 2023, 2, 37; ACIE,2023, 62, e202215568; JACS,...

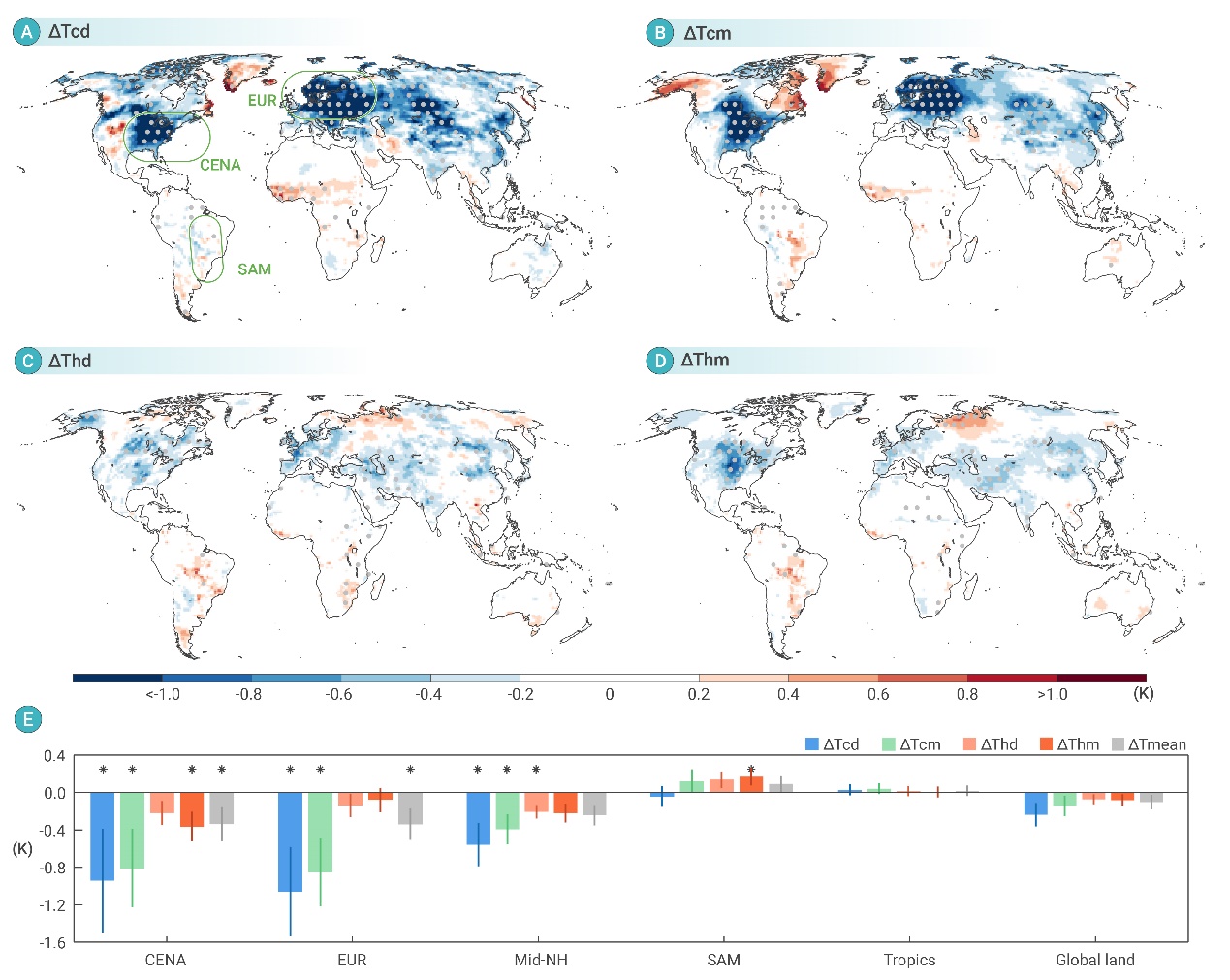

地表植被变化对气候有着重要的影响,过去的研究要么关注平均温度,要么只关注直接作用(由反照率,蒸发散和粗糙度的变化直接导致的温度变化)而忽略气候反馈带来的间接作用。因此我们利用耦合的气候模式研究自1850年以来的植被变化导致的极端天气,我们的结果不仅包含了直接作用,还包含过去通常被忽略的间接作用

中国科学院大连化物所实现一氧化碳高效电解制多碳燃料和化学品(图)

一氧化碳 电解制 多碳燃料

2024/6/7

2024年6月6日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室纳米与界面催化研究中心研究员高敦峰和汪国雄、中国科学院院士包信和等,在一氧化碳(CO)电催化转化方面取得进展。该成果实现了高活性、高选择性和高稳定性CO电解制多碳(C2+)燃料和化学品。

为科学有序推进互花米草防治工作,提高防治效果,恢复稳定的、高质量的滨湿地生态系统服务功能,由北京林业大学生态与自然保护学院张明祥教授主持的国家林业和草原局应急揭榜挂帅项目“互花米草可持续治理研发技术”取得新进展。项目组在对互花米草扩散机理、传播阻断技术、生境替代方法等研究的基础上,编制了《互花米草综合防治技术指南》。

多胎藏羊选育技术实现突破

多胎藏羊 选育技术 实现突破

2024/6/17

近日,记者从青海省海北藏族自治州高原生态畜牧业科技示范园获悉,从藏羊一胎一羔到两年三胎,再到一胎多羔,青海多胎藏羊选育技术取得阶段性成果,并发挥显著示范效益,这是我国多胎藏羊选育技术实现的新突破。《多胎性藏羊选育扩繁技术研究及示范》项目经青海省科技厅组织专家委员会审定评价,达国内领先水平。

研究发现拓展水稻籽粒大小新机制

水稻 籽粒大小 拓展机制

2024/6/17

近日,中国农业科学院生物技术研究所作物高光效功能基因组创新团队揭示了河马信号通路联合介体激酶模块调控水稻籽粒大小的新机制,相关研究成果发表在《植物细胞(Plant Cell)》上。

“小麦—冰草”远缘杂交新种质亮相

小麦—冰草 远缘杂交 新种质

2024/6/17

“今年展示的‘小麦—冰草’远缘杂交系列种质材料经升级换代表现出显著的多样性。这些新材料不仅保持了多花多实的特性,还拥有紧凑的株型和直立的叶片。值得一提的是,它们对当前的主要病害如茎基腐病和赤霉病表现出了卓越的抗病性,并且还兼具优质强筋的特点。”2024年5月24日,在“小麦—冰草”远缘杂交新品系(种)田间展示暨有效利用研讨会上,中国工程院院士刘旭介绍。

近日,农业农村部成都沼气科学研究所微生物合成生物学与生物转化团队揭示了细菌调节三维基因组结构变化以适应环境胁迫的分子机制。相关研究成果发表在《核酸研究(Nucleic Acids Research)》上。

近日,中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所农产品质量安全检测技术创新团队开展了不同施药方式下典型农药助剂三苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚在花生中的残留行为以及可能产生的健康和生态风险研究,相关研究成果发表在《危害物杂志Journal of Hazardous Materials》上。

合理增施氮肥改善耕地质量

增施氮肥 耕地质量 免耕产能 改善提升

2024/6/17

近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所盐碱地改良创新团队揭示了合理增施氮肥在提升免耕产能和耕地质量中的作用。相关研究成果发表在《资源节约与循环(Resources, Conservation &Recycling)》上。

5月27日,“彩虹路—2024年民族地区青少年艺术教育公益行”活动启动仪式在中南民族大学举行。国家民委港澳台办公室主任魏国雄,中国青少年发展基金会党委常委、副秘书长艾里肯江·阿布来提,澳门美术协会会长陆曦,澳门青年美术协会会长、“彩虹路”团长黎小杰,湖北省民宗委党组成员、副主任赵军章,中南民族大学校长李金林,副校长方德斌等出席活动。

贵州省社会科学院是贵州省哲学社会科学综合性研究机构,是贵州省人民政府直属事业单位。

中国科学院水库大尺度空间编目与库容模型估算研究取得进展

空间 估算 水资源

2024/6/5

水库通过调节和管理水资源,在防洪、供水、灌溉、发电、生态保护和水质净化等方面发挥重要作用。尽管已有若干可公开获取的全球数据集对水库空间位置和属性进行编目,但水库的建设运行与相关机构或组织汇编之间存在时间滞后性,对及时反映水库的水文和环境影响带来挑战。此外,这些大区域尺度水库数据集存在大量水库库容信息缺失的情况,限制了水库水资源管理和影响评估。因此,亟需提升水库空间编目的时效性和库容的精细化表达。

中国科学院量子自旋诱导的YSR多重态和量子相变研究取得进展(图)

量子相变 纳米 拓扑

2024/6/5

超导体中的磁性杂质可引起库伯对的散射,从而在能隙中形成Yu-Shiba-Rusinov(YSR)束缚态。理论上,关于这些束缚态的描述通常是基于经典自旋模型。实验上,研究自旋的量子特性对YSR束缚态的影响至关重要,有助于更好地探讨YSR束缚态中的量子多体问题,并对目前利用YSR束缚态构建新型拓扑超导态具有积极意义。

中国科学院心理所发现老年人对热痛刺激感知随年龄增长而退化(图)

临床治疗 生理过程 心理过程

2024/6/5

疼痛感知是复杂的生理过程和心理过程,受到年龄、性别、文化背景和过往经验等因素的影响。那么,随着年龄的增长,我们对疼痛的感知是否会发生变化?尤其是对于不同类型刺激诱发的疼痛感知是否有不同的变化?