搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 植物发育学”相关记录486条 . 查询时间(2.156 秒)

过表达JcFT能够恢复木本植物小桐子中赤霉素对开花的抑制作用(图)

小桐子 赤霉素 开花 Plant Science

2024/5/10

植物种子大小是重要的农艺性状,在提高作物产量和研究遗传进化等方面都具有重要意义。种子的大小与营养元素(如氮营养)的吸收利用密不可分,但植物如何协同调控种子大小和营养吸收利用的分子机理尚不清楚。

香港何军贤教授和毕旸教授到访山东大学生命科学学院作学术报告(图)

何军贤 毕旸 学术报告 信号通路

2024/5/22

无根藤(Cassytha filiformis)包含隐存种,破“中国无根藤单物种”论(图)

无根藤 隐存种 无根藤 物种 Journal of Systematics and Evolution

2024/5/11

木霉属真菌具有促进植物生长、拮抗病原菌等益生功能,在农业生产中广泛应用,这得益于木霉菌能合成分泌各种次级代谢活性物质。大部分根际益生菌能分泌植物激素类物质促进根系发育,然而,具有促根活性的非植物激素类次级代谢物(SMs)更具有潜在的应用价值,但是目前所知仍然不多,其调控植物根系发育的机制也不清楚。

东北地理所在利用无人机高通量表型采集监测大豆冠层发育方面取得重要进展(图)

采集监测 大豆冠层发育

2024/4/27

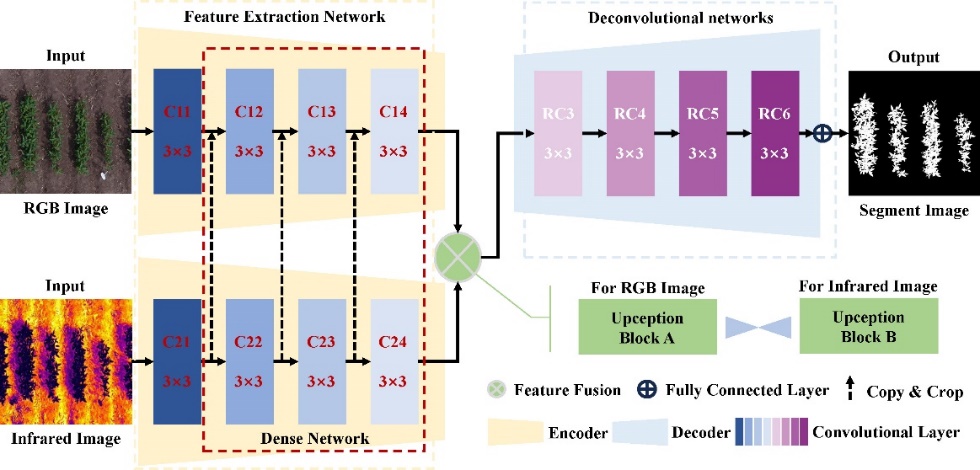

作为重要的双子叶作物,大豆冠层的形成速度在很大程度上决定了其对光周期的敏感性,进而影响大豆的产量潜力。因此,监测不同基因型大豆的早期活力和冠层发育对于了解大豆产量和品质至关重要。然而,在大规模田间育种试验中评估大豆冠层发育速度既费力又费时。因此,本研究提出利用无人机系统(UAV)的高通量表型分析方法监测和定量描述不同基因型大豆冠层的发育情况。

华南植物园发表菊科一新属——亲二菊属(图)

系统发育 分析 分子

2024/5/20

菊科菊苣族约95属2500种,广布于北半球。中国约有35属388种。此类植物多种具有重要的食用、药用和观赏价值,如莴苣、菊苣和蒲公英等。菊苣族植物分布广泛,生境和形态变异式样繁多,一些属间界限有争议,对该类植物进行描述和分类具有一定挑战。

华南植物园在夹竹桃科花粉器研究获新进展(图)

发育 演化信息 解析

2024/5/20

花粉在花药中产生,在植物个体发育中出现最晚,生活期短,受环境的影响小,其形态结构变异丰富含有大量的演化信息,是解析被子植物多样性成因的关键密码。大多数被子植物产生单花粉,少数类群产生复合花粉,即花粉成熟时两个或以上花粉粒联合在一起的散粉单元。根据所结合花粉粒的多少,可以分为四合花粉、多合花粉和花粉块。花粉单元的系统演化路径为单花粉→四合花粉→多合花粉→花粉块。花粉块是进化程度最高的复合花粉,与传粉...

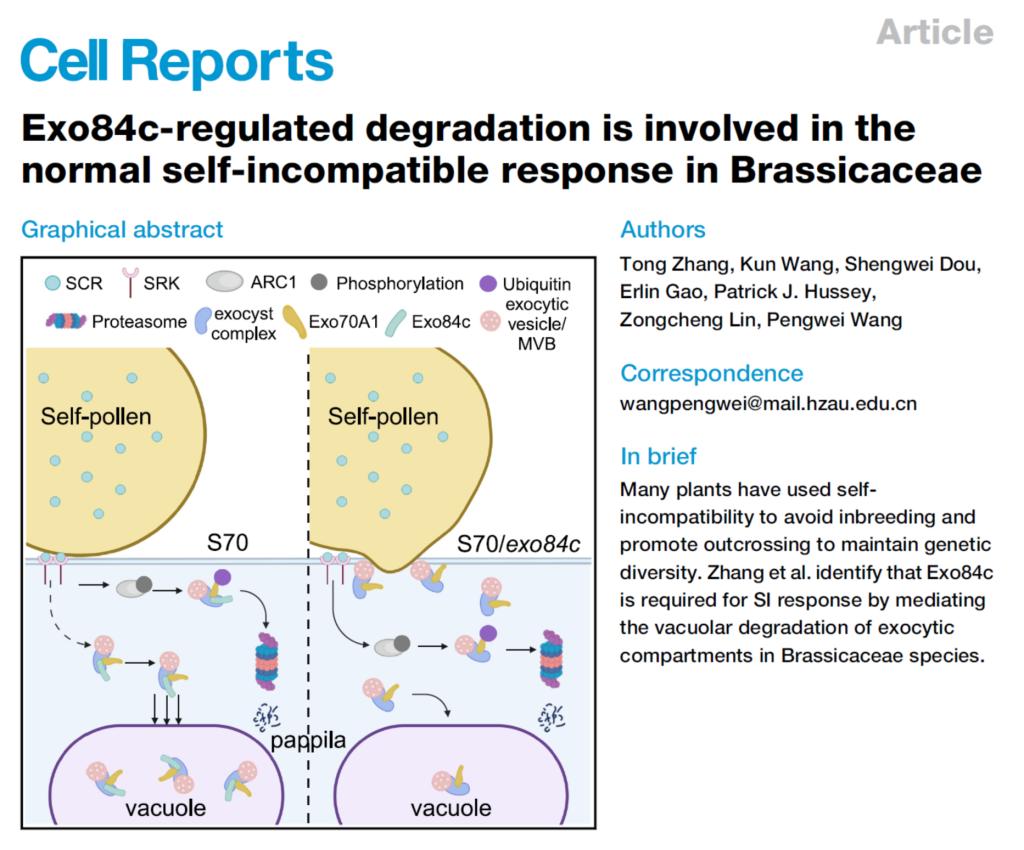

自噬对植物的生长发育以及胁迫响应十分重要,在特定条件下,自噬小体可以选择性的将特定细胞器或大分子物质转运到液泡中降解,然而其在植物生殖过程中的作用机制尚不清楚。近日,华中农业大学果蔬园艺作物种质创新与利用全国重点实验室、湖北洪山实验室王鹏蔚教授课题组在选择性自噬调控十字花科植物自交不亲和反应方面取得进展,在Cell子刊Cell Reports上发表题为“Exo84c-regulated degra...

华南植物园揭示大豆Dt1介导蔗糖转运调控种子粒重的新机制(图)

基因 蛋白 发育

2024/5/20

大豆是一种光周期敏感的短日照作物,其生育期和产量受光周期变化的影响非常大。种子粒重是决定大豆产量的关键性状之一,然而,控制大豆种子粒重的关键基因及其光周期效应的机制尚不清楚。

武汉植物园在非洲特有植物水穗草科的系统位置研究中取得进展(图)

植物 系统发育 分析

2024/5/14

水穗草科(Hydrostachyaceae)是非洲特有的激流植物类群,由于其特殊的形态特征和变异较大的DNA序列,很难找到与其亲缘关系较近的其它植物类群。历史上水穗草科曾被放在三个关系相差很远的类群中——金虎尾目(Malpighiales)、唇形目(Lamiales)和山茱萸目(Cornales),其在被子植物中的系统位置一直以来存在较大争议。

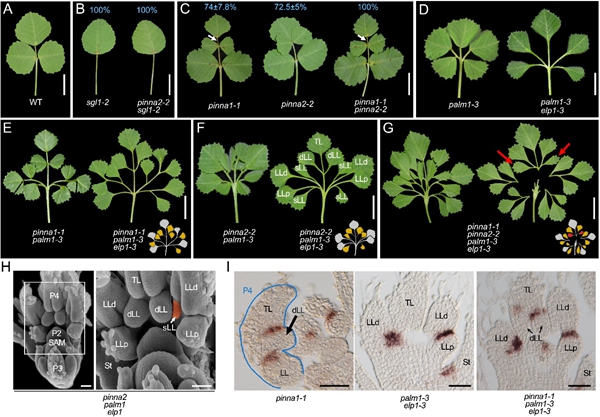

研究揭示蒺藜苜蓿复叶模式建成的新机制(图)

蒺藜苜蓿 复叶模式 The Plant Cell 复叶发育

2024/5/11