搜索结果: 31-45 共查到“知识库 古生物学”相关记录492条 . 查询时间(3.415 秒)

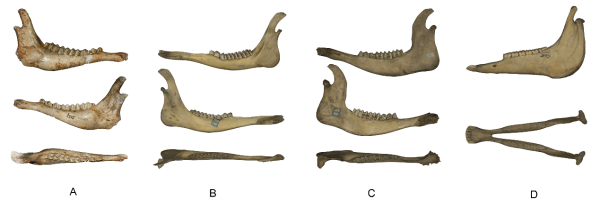

热河鸟新研究揭示最早的鸟类食果习性(图)

热河鸟 最早鸟类 食果习性

2023/1/17

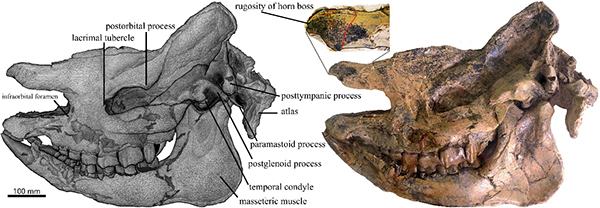

有限元分析揭示肿骨中华大角鹿的食性(图)

有限元分析 肿骨中华大角鹿 食性

2023/1/17

保加利亚发现史前大熊猫揭示大熊猫的早期演化和迁徙(图)

保加利亚 史前大熊猫 早期演化 迁徙

2023/1/17

杨氏鱼揭示肺鱼类食壳性起源与快速演化(图)

杨氏鱼 肺鱼类 食壳性起源 快速演化

2023/1/17

中国科学院南京地质古生物研究所报道寒武纪特异埋藏化石库“临沂动物群”(图)

寒武纪 化石库 临沂动物群

2022/9/22

古三趾马事件揭示晚中新世生态背景(图)

古三趾马事件 晚中新世 生态背景

2023/1/17

苏格兰发现侏罗纪时期最大翼龙化石

当代生物学 翼龙化石 古生物学 侏罗纪时期

2022/4/13

据近日发表在《当代生物学》上的研究,英国科学家在苏格兰斯凯岛上发现了一个1.7亿年前的翼龙化石,这是世界上保存最完好的史前有翼爬行动物骨骼。这表明翼龙的存在时间比以前知道的要早数千万年。

杨传等-Geology:生命何时变大?(图)

生命 蓝田生物群 生物宏体化

2023/1/16

中国巨蜥科化石新属种支持巨蜥科的亚洲起源说(图)

中国巨蜥科 化石 新属种 亚洲起源说

2023/1/17

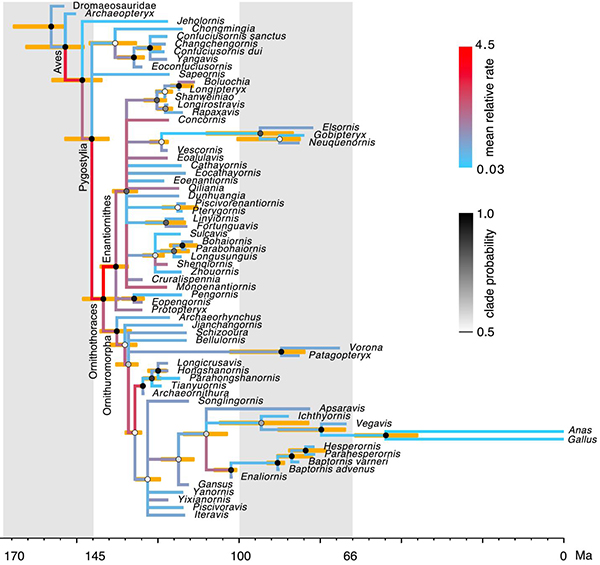

混合的形态钟模型改善了中生代鸟类的分异时间和演化速率的估计(图)

形态钟模型 中生代鸟类 分异时间 演化速率

2023/1/17

山旺盆地的并角犀及其演化迁徙(图)

山旺盆地 并角犀 演化迁徙

2023/2/13