搜索结果: 196-210 共查到“古人类学”相关记录542条 . 查询时间(1.499 秒)

原始鸟类研究揭示鸟类肩带骨骼的发育可塑性(图)

原始鸟类 鸟类 肩带骨骼 发育可塑性

2018/9/26

近期,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所王敏、周忠和、托马斯在《美国科学院院刊》(PNAS)发表了最新研究成果,报道了在中国发现的一早白垩世原始鸟类:迷惑巾帼鸟(Jinguofortis perplexus)。巾帼鸟的发现为讨论鸟类的早期演化、生态分异提供了大量关键信息,表明发育的可塑性在鸟类演化早期扮演着非常重要的角色。巾帼鸟发现于河北省早白垩世的大北沟组,2017年周忠和带领的研究团队在该地点...

哈尔滨古人类头骨化石发现始末(图)

人类头骨 化石 古生物 古人类头颅化石

2018/9/29

近日,河北地质大学举行2018年重大科学发现信息交流会,发布河北地质大学古生物研究院首席科学家季强在古生物研究中的重大新发现——在中国东北发现似海德堡人古人类头颅化石。河北地质大学校长王凤鸣表示,这一发现很可能刷新我们对人类起源和演进历史的已有认知。

中国东北发现似“海德堡人”古人类头颅化石(图)

海德堡人 古人类 头颅化石 古生物

2018/9/29

2018年9月12日上午,河北地质大学举行2018年重大科学发现信息交流会,发布该校古生物研究院首席科学家季强在古生物研究中的重大新发现——在中国东北发现似“海德堡人”古人类头颅化石。

云南禄丰基干蜥脚型类研究取得新进展(图)

云南禄丰 基干蜥脚型类

2018/9/11

近年来,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员尤海鲁课题组与云南省禄丰县国土资源局地质遗迹保护管理所所长王涛等密切合作,多次对禄丰及周边地区进行了较系统的野外考察,并收集了众多室内标本的相关资料,以期对中国蜥脚型类的演化做深入研究,研究成果相继发表,如去年已报道的基干蜥脚型类新属种——程氏星宿龙(Xingxiulong chengi)。

近日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所副研究员王敏、研究员周忠和的研究成果,以A new confuciusornithid (Aves: Pygostylia) from the Early Cretaceous increases the morphological disparity of the Confuciusornithidae为题,在线发表在《林奈动物学报》上,研究报道了一孔子鸟...

近日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员赵凌霞等与洛阳市文物考古研究院合作,在《人类学学报》(第37卷第2期)报道了栾川孙家洞出土的中更新世直立人化石,他们发现了直立人儿童化石,为解读东亚地区古人类演化提供了证据。东亚直立人演化与现代人起源问题争议激烈,中更新世古人类化石是解决这一难题的关键。河南栾川孙家洞位于秦岭东端支脉伏牛山区,在栾川乡湾滩村的哼呼崖、伊河南岸。洛阳市文物考古研究院于20...

周口店“北京猿人”遗址研究取得新进展(图)

周口店 北京猿人 遗址研究

2018/7/31

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所高星团队于7月14日在《人类进化杂志》(Journal of Human Evolution)上发表了周口店“北京猿人”遗址(第1地点)的新研究成果,报道了2009年以来遗址新发掘空间坐标系与20世纪30年代遗址发掘坐标系的对应关系。考古学发展之初,多采用“漫掘法”发掘,较少关注出土遗物的空间位置,限制了考古学家对人类行为(如古人类对遗址不同空间的利用等)的解释。...

副竹鼠类化石研究获新进展(图)

副竹鼠类 化石研究

2018/7/31

《中国古生物志》(新丙种第31号)近期发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员王伴月和中科院院士邱占祥用中、英两种文字所著的《甘肃临夏盆地晚中新世副竹鼠类》专著,该书详细报道了对临夏副竹鼠类的研究。副竹鼠属(Pararhizomys)是一类在晚中新世–早上新世生活在东亚中纬度地区的现已绝灭的土著啮齿动物。自从德日进和杨钟健(Teilhard de Chardin and Young,1931...

中国古脊椎动物学会第16次学术年会将于2018年11月10-12日在安徽省合肥市召开。此次会议由中国古脊椎动物学会、安徽省国土资源厅主办,安徽省地质博物馆、安徽省古生物学会承办,天柱山联合国教科文组织世界地质公园、合肥工业大学协办。此次年会将为我国古脊椎动物学、古人类学、旧石器考古学、地层学、第四纪地质学、古环境学、地质年代学及相关学科的学者搭建一个开放的交流平台,展示两年来取得的丰硕成果,以及在...

大唇犀(Chilotherium)两性均无角,其下颌骨吻部强烈地向侧面扩展,具有两枚带锋利刃部的巨大獠牙,上门齿完全退化消失,晚中新世时期繁盛于欧亚大陆。自从林斯顿(1924)建立新属大唇犀,该属共有13个新种曾被描述,有19个其他的属种被修订归入该属,但是经过研究工作的不断深入,该属内有效种被确定为10个。最近,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员邓涛课题组根据产自甘肃庆阳的一件关联寰椎的成...

董枝明研究员入选美国《时代》杂志评选的101位“伟大的科学家”(图)

董枝明 研究员 美国《时代》杂志评选 101位 伟大的科学家

2018/7/10

今年美国《时代》杂志出版了一期名为“伟大的科学家--改变世界的天才和远见者们”的特辑,列出了古往今来最伟大的101名科学家,包括了伽利略、牛顿、居里夫人、爱因斯坦和霍金等,而81岁的董枝明先生作为唯一的一名亚洲科学家名列其中。其实董先生应该不会在乎这些,因为他获得的荣誉已经足够多,他是北美古脊椎动物学会荣誉会员,是中国地学界“竺可桢野外工作奖”获得者,也是日本青少年心目中排名第二的“最喜爱的人”。...

大熊猫作为濒危动物保护物种,曾一度分布于中国南部与东南亚地区,覆域辽阔。而如今幸存的大熊猫只有位于陕西省、甘肃省、四川省的几个不同的遗传种群了。基于现存大熊猫种群的基因重建可能无法准确描述这一物种的进化历史,一直以来也没有科学家从古代大熊猫化石提取到线粒体基因组或核基因组来提供新的线索。然而,Current Biology 期刊近来发布的一项来自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹及其团...

“许昌人”遗址地质考古研究取得突破(图)

许昌人 遗址地质考古 旧石器时代 古人类

2018/6/15

旧石器时代的古人类常临水而居,考古材料在埋藏过程中难免受到水流等外动力的扰动。因此,了解和重建考古遗址的形成过程,是研究考古材料的第一步,也是研究者要解决的首要问题。近期,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所李浩与山东大学文化遗产研究院李占扬、南非比勒陀利亚大学Matt Lotter以及南非金山大学Kathleen Kuman合作,从地质考古学的视角对“许昌人”遗址的形成过程进行了深入分析,探讨了该...

新疆乌伦古河流发现多种犬熊科化石(图)

新疆乌伦古 河流 犬熊科 化石

2018/5/29

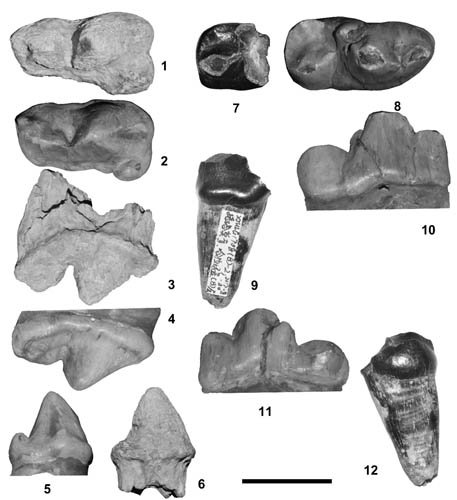

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所江左其杲等研究人员详细描述了近20年发现在新疆乌伦古河哈拉玛盖组的十几枚犬熊科化石,其时代属于中中新世早期。发现的犬熊科化石总计至少有5种,包括:乌伦古犬熊Amphicyon ulungurensis,波西米亚泽犬熊相似种Cynelos cf. bohemicus,赫氏泽犬熊亲近种Cynelos aff. helbingi,泽犬熊cf. Cynelos sp.,哲...

2018年5月26日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所周忠和课题组在《科学报告》(Scientific reports)报道了一件骨骼保存近乎完整的新雉类化石材料。该标本发现于青藏高原毗邻区域——临夏盆地的和政地区,距今700-1100万年,保存了迄今为止最早的鸟类特化卷曲加长的气管化石,以及进而对于叫声(鸣唱或者鸣叫)改变的最古老证据。鲜有化石可以直接指示已经灭绝的鸟类是如何鸣叫的,但是这件新...