搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 地球物理学 Nature”相关记录16条 . 查询时间(0.158 秒)

余震是特大地震导致的地震应力变化的一种响应,是地震触发的最常见的观测。现有的经验模型可以用来描述余震的规模和频次,但是对于解释并预测余震发生的地点很困难。此前,一种名为“库仑破裂应力变化”的因子常被用来解释发生余震的地点,但是这种做法一直存在争议。最近由美国康涅狄克大学的Phoebe devries和同事利用神经网路预测大地震后会出现余震地点,研究发现他们的神经网络比库仑破裂应力变化的准确度更高。...

Nature: 重新厘定“大氧化事件”(图)

Nature 大氧化事件 波动

2021/5/26

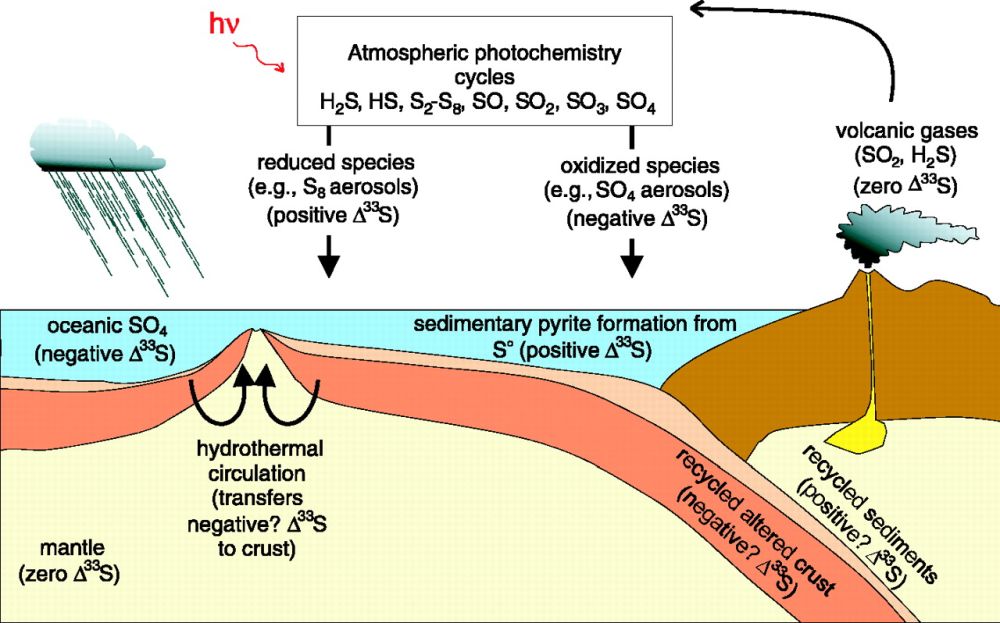

所谓的“大氧化事件”(Great Oxidation Event)是指发生在24亿年前至20亿年前期间,地球大气中氧气(O2)第一次大幅度升高的现象。该事件发生之后,地球的表生环境发生了翻天覆地的变化,为之后真核生物的诞生、演化以及动植物的生存提供了宜居环境。因此,围绕“大氧化事件”的研究是近些年地学研究的热点问题。其中地球大气氧气的演化轨迹一直是学术界争论的焦点问题(Lyons et al., ...

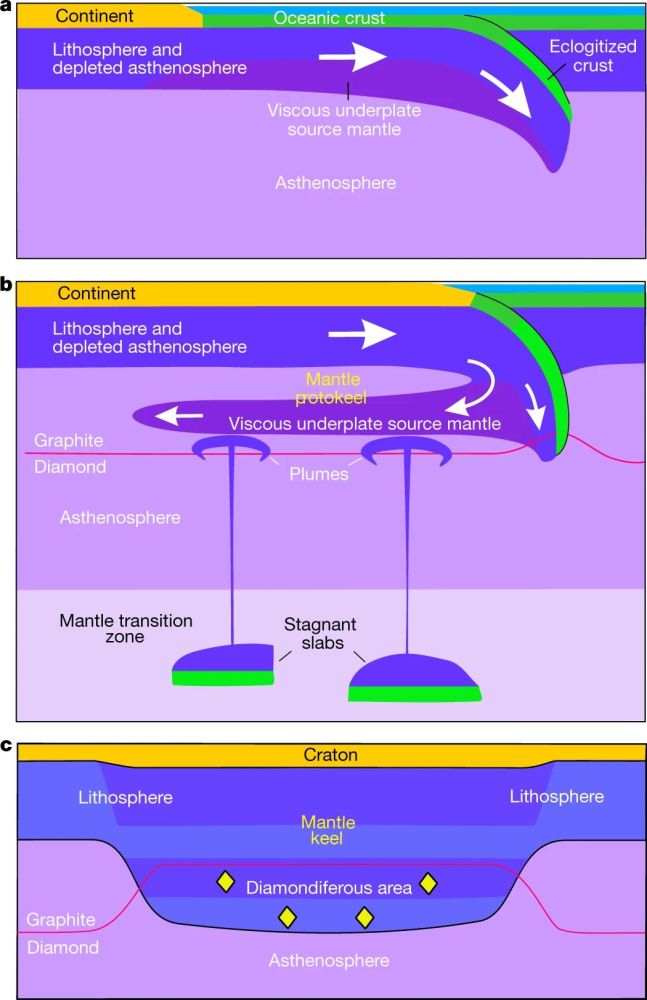

巨厚、亏损和难熔的克拉通岩石圈地幔是地球上古老克拉通大陆长期稳定的关键因素,也是金刚石成矿的主要场所。然而,大量的证据表明克拉通岩石圈的山根经历了不同程度的破坏,致使岩石圈被不同程度地减薄。尽管如此,现今看到的大多数稳定的克拉通都已经恢复了当初太古代时期的岩石圈厚度(150-200 km),即存在可能的“克拉通再生”过程(recratonization)。前人对于克拉通破坏做了大量的机理研究,但对...

Nature:中大西洋中脊下方减薄的地幔过渡带(图)

Nature 中大西洋 地幔过渡带

2021/3/22

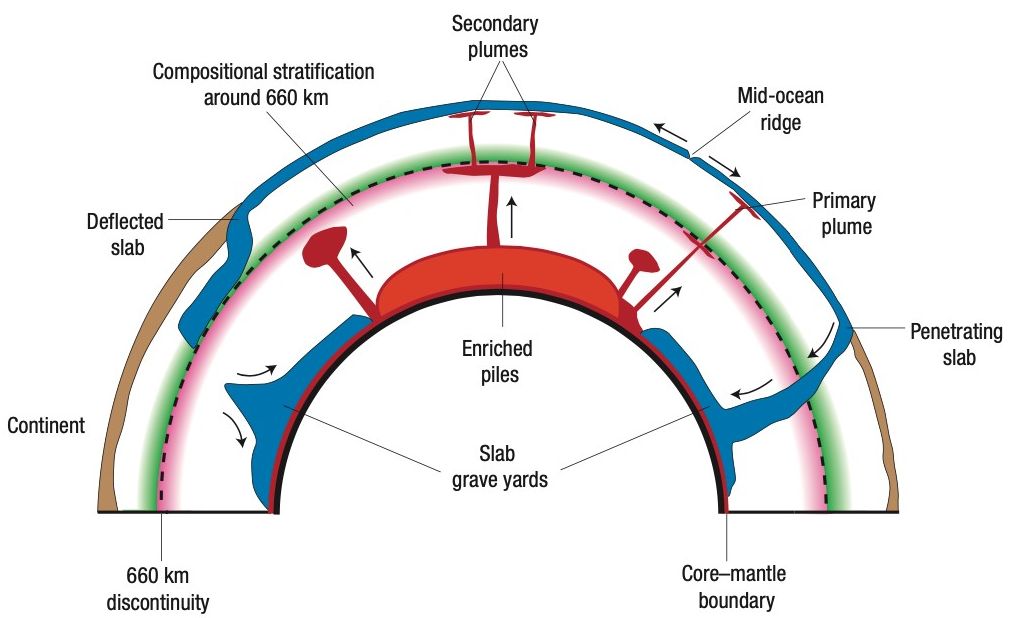

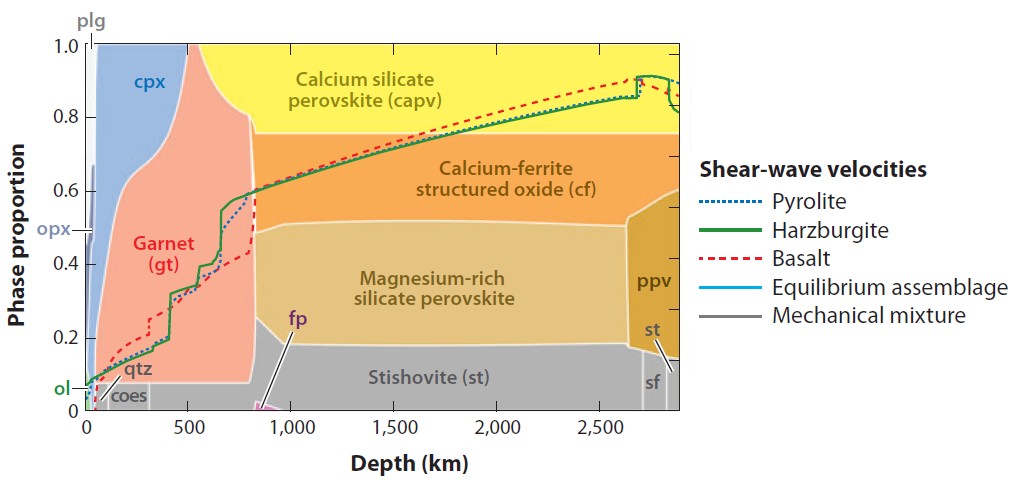

地球是一个多圈层系统,理解不同层圈间的物质和能量交换是认识地球演化的关键。板块俯冲将地球浅表物质带到深部地幔,地幔柱上涌则将核幔边界的物质和能量输送到地表,两者共同构成上、下地幔物质和能量交换的主要循环系统。而Agius et al.(2021)最新研究表明,除俯冲带和地幔柱外,洋中脊是上、下地幔物质和能量交换的另一重要通道,对理解地幔对流模式、地球内部物质交换和能量平衡有重要意义。

Nature: 指标季节性的分离揭示全球变暖已持续上万年(图)

Nature 季节性 分离 全球变暖

2021/3/10

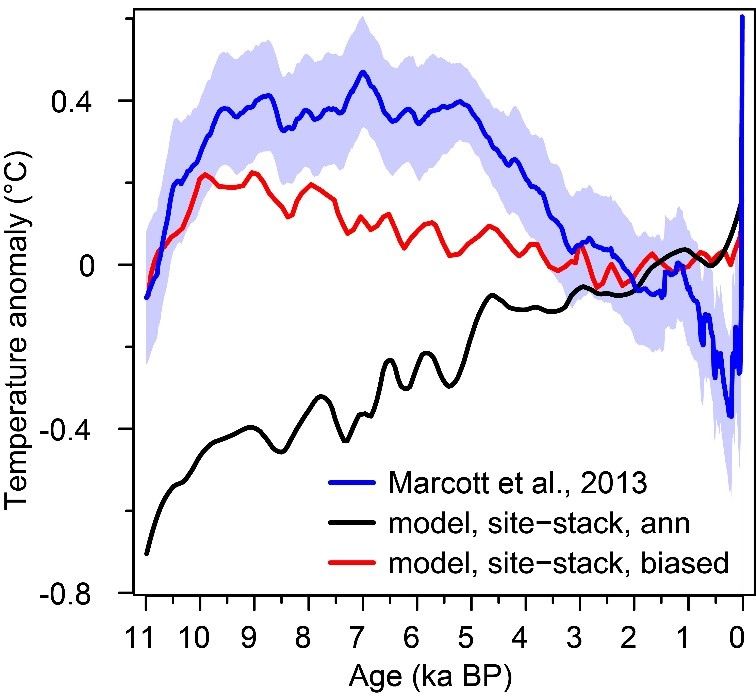

工业革命以来,人类活动引发的CO2浓度升高导致全球快速升温,显著影响着地球环境和人类社会。由于器测记录时限的有限性,通过地质记录定量重建过去温度,延长气候变化的历史,对全面认识现代全球变暖在地球系统自然变率中的位置至关重要。

Nature:上新世温暖期西风带减弱并向极地移动(图)

Nature 世温暖期 西风带 极地

2021/2/23

中纬度西风带是气候系统的一个基本组成部分,其在驱动海洋循环和调节海洋与大气之间热量、动量和碳交换方面起着至关重要的作用。最近40年的研究表明,人类活动导致的全球变暖使得南半球西风带向南极移动且强度增强,这种趋势在北半球也有体现(Yang et al., 2020)。但是,随着大气二氧化碳进一步增加以及全球温度的持续升高,西风带的向极运动和增强是否会继续下去,仍存在广泛的争议。显然,重建地质温暖期西...

克拉通是地球上古老而又稳定的大陆地块。克拉通的岩石圈地幔是金刚石的宝库,它们形成于25亿年前的太古宙和16-25亿年前的古元古代(Peslier et al., 2010; Lee et al., 2011)。克拉通型岩石圈地幔具有明显的特征:厚度巨大(可达300 km)、密度较低、亏损玄武质成分、高度难熔、地温梯度低(Lee et al., 2011),而且岩石圈地幔的年龄越古老,其密度就越小,...

Nature:汇聚板块边缘逆冲剪切力控制着山脉高度(图)

板块边缘 剪切力 山脉高度

2020/8/26

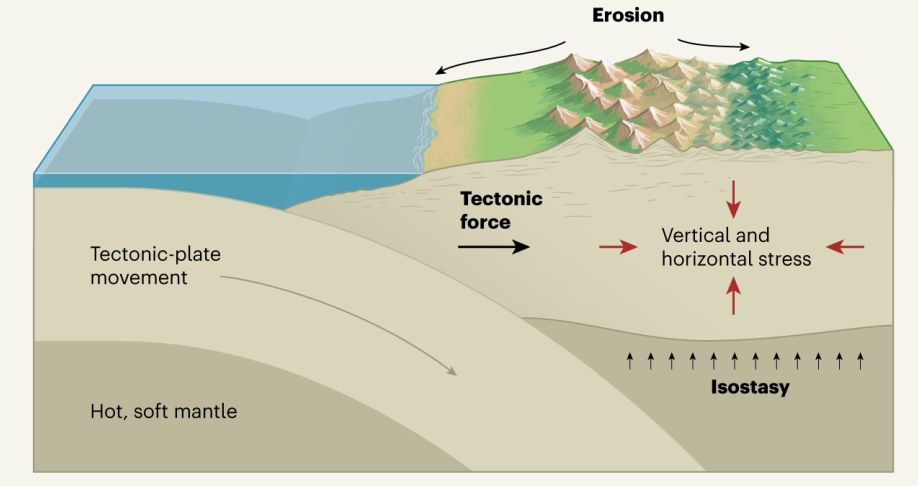

山脉作为地球上主要的地貌之一,构成了世界地形的“骨架”。它们通常受到构造挤压作用而形成,因此重要山脉大多发育在板块汇聚带。但是,控制山脉高度的因素很多且存在争议,几十年来一直困扰着地球科学家。

Nature:克拉通地幔物质迁移引发的大陆裂谷带深部碳聚集(图)

Nature 克拉通地幔 物质迁移 大陆裂谷带

2020/8/26

碳元素在地球各圈层间的循环影响着全球环境、气候乃至生物的长期演化。在碳循环各环节中,碳的具体迁移形式及相关定量估计是地球科学交叉领域的研究前沿和热点(相关前沿报道见《俯冲的碳》《大氧化事件与Lomagundi事件——由深部碳循环和增强的去气作用导致》)。

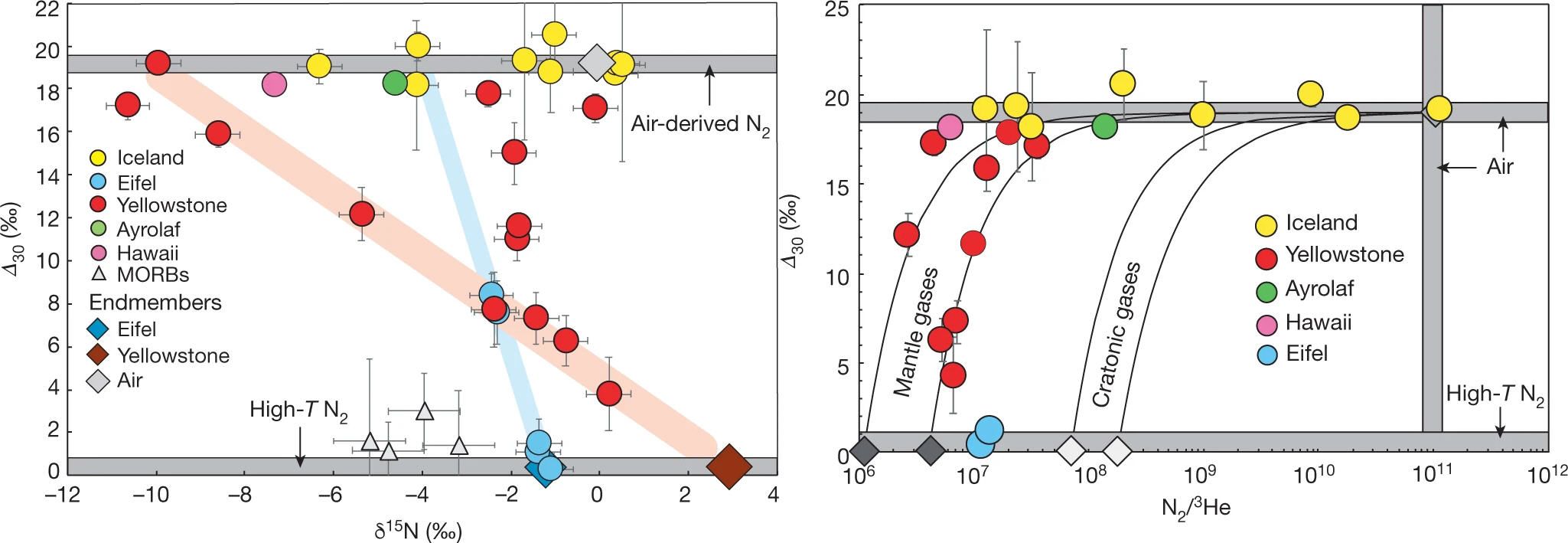

氮气是地球大气圈的主要成分,也是构成生命必不可少的元素之一,了解地球氮元素的来源和演化过程具有重要的意义。然而大气中较高比例氮气的存在也使得来自地幔的样品普遍受到大气混染的影响,这对于研究地球深处挥发份(如氮、稀有气体等)的起源及运移过程是一个巨大的挑战。

物质从固相到液相是温度和压力变化或者是固相线迁移的结果,火山喷发本质上也是这个过程,因此地球上大多数火山作用无非是3种起源:1)减压熔融,如洋中脊玄武岩(MORB);2)核幔边界起源的强烈热扰动(地幔柱)引起的洋岛玄武岩(OIB),如夏威夷火山;3)脱挥发分引起的固相线迁移,如通常处于俯冲板块边界的岛弧火山。

地幔对流是驱动地球各种动力学行为的引擎,直接或间接导致了几乎所有大尺度的构造和地质活动(Davies,1999)。地幔对流也会对岩石圈施加垂向的应力,使地表产生起伏,这一起伏称为动力地形。地表地形主要受均衡地形——地壳和岩石圈厚度及密度横向不均匀导致的地形——所控制,但动力地形是窥探深部地幔动力学的重要窗口。学者通常用两种方式来约束它的空间分布和振幅。一种是通过从观测地形中去除沉积物、地壳厚度等岩...

从全球一维地震学模型看地球的下地幔,绝大部分似乎是“平淡无奇”的区域。近年来,随着地震观测与反演技术的进步,人们逐渐“看”到下地幔其实有着不同寻常的精彩。其中最吸引人的,是人们通过不同观测均发现核幔边界以上存在厚达上千公里的结构体,它们集中分布于非洲和太平洋以下,横向分布可达数千公里,这些结构体有较为清晰的边界,呈现与周围地幔相比偏低的横波波速(因而被称为大型横波低速带,Large Low She...

2019年9月30日,浙江大学地球科学学院陈阳康课题组在《Nature Communications 》在线发表题为 “Obtaining free USArray data by multi-dimensional seismic reconstruction” 的研究论文,该研究基于开源的密集地震台网USArray的数据,提出了一种迭代降秩的方法来同时重建缺失台站地震数据和抑制噪声,推动了天然...

后发地震能够让前发地震断层加快“愈合”?Nature Geoscience刊发中国石油大学(北京)钮凤林教授等最新研究成果(图)

后发地震 前发地震 断层 Nature Geoscience 钮凤林 教授

2019/4/29

2019年4月15日,《自然》杂志子刊物、地球科学领域国际顶尖杂志《自然-地球科学》(Nature Geoscience)在线发表了中国科学院裴顺平研究员和中国石油大学(北京)、美国莱斯大学钮凤林教授等共同完成的研究论文Seismic velocity reduction and accelerated recovery due to earthquakes on the Longmenshan ...