搜索结果: 1-14 共查到“知识要闻 进化遗传学”相关记录14条 . 查询时间(2.035 秒)

《Marine Life sceience & Technology》(MLST)刊发进化与发育专辑(图)

Marine Life sceience & Technology 进化 发育

2024/3/4

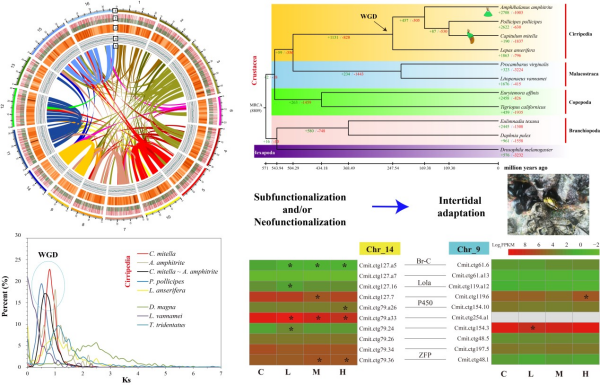

中国科学院海洋研究所在蔓足类甲壳动物基因组加倍和趋同进化研究中获进展(图)

蔓足类甲壳动物 基因组加倍 趋同进化

2023/10/16

中国科学院植物研究所科研人员证实水稻是多次起源的产物(图)

中国科学院 植物研究所 水稻 起源

2023/9/19

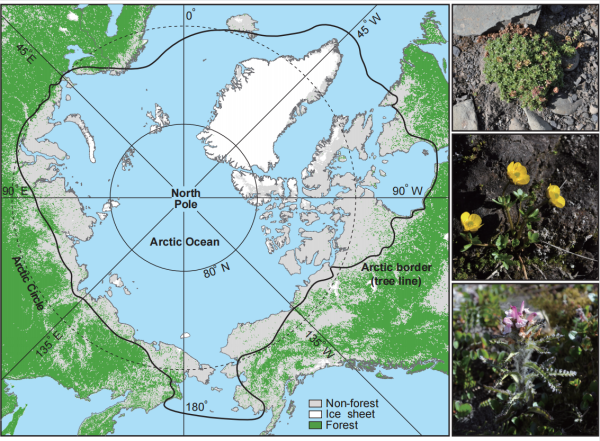

中国科学院植物研究所等揭示北极植物区系的进化历史(图)

北极植物 区系 进化历史

2023/8/4

中国科学院昆明动物研究所等在灵长类进化遗传领域取得突破(图)

灵长类 进化 遗传

2023/6/2

浪里淘金——付巧妹团队《细胞》撰文细数古DNA技术发展史(图)

付巧妹 《细胞》 古DNA技术 发展史

2023/1/17

中国科学院成都生物研究所等在动物多模通讯进化机制研究中取得进展(图)

动物多模通讯 进化机制 小湍蛙

2022/9/14

浙江大学生命科学学院生态所陈军课题组在Nature Ecology & Evolution发文揭示两种同域分布的栎属植物在全基因组范围上的渐渗模式(图)

浙江大学生命科学学院生态所 陈军 Nature Ecology & Evolution 栎属植物 全基因组 渐渗模式

2022/5/31

中国科学院昆明动物研究所等解析斑鳖的全基因组序列及其适应性进化基础(图)

斑鳖 基因组序列 适应性进化

2022/9/20