搜索结果: 136-150 共查到“物理学 石墨烯”相关记录184条 . 查询时间(0.182 秒)

石墨烯与硅烯中的量子反常霍尔效应研究获理论新突破

石墨烯 硅烯 量子反常 霍尔效应

2014/3/25

近日,中国科学技术大学教授乔振华研究组与校内外同行合作在预言石墨烯和硅烯中的量子反常霍尔效应方面取得新突破,研究成果发表在3月14日和21日的《物理评论快报》上。通过与校内外同行合作,乔振华提出一种新的实验方案来实现量子反常霍尔效应:将石墨烯置于反铁磁绝缘体材料铁铋酸的铁磁面上,由于石墨烯与磁性原子间的近邻效应,石墨烯可以同时诱导出较强的外禀Rashba自旋轨道耦合作用以及更强的局域交换场,从而打...

中国科学技术大学工程科学学院合作在氧化石墨烯薄膜离子筛选研究中获重要进展

氧化石墨烯 薄膜离子 离子海绵效应

2014/3/12

近日,中国科学技术大学工程科学学院吴恒安教授和王奉超博士与英国曼彻斯特大学Andre Geim教授(2010年诺贝尔物理奖获得者)课题组合作,在氧化石墨烯薄膜快速筛选离子研究方面取得了突破性进展。研究成果发表在2月14日出版的Science上。同期Science专门对此研究成果进行了展望评述。

电化学法制备的还原氧化石墨烯薄膜及其光电性能研究

还原石墨烯薄膜 光电性能 还原程度 能带结构

2014/3/16

通过电化学方法在FTO导电玻璃上沉积了不同还原程度(C/O)的还原氧化石墨烯薄膜(rGO),其中rGO薄膜由未经处理的GO电解液制备,A-rGO由碱处理后的电解液制备,B-rGO由NaBH4处理后的电解液制备。利用XRD、XPS、SEM、UV-Vis对薄膜的化学结构和微观形貌进行了表征,并研究了薄膜在可见光照射下的光电性能。结果表明:在1.8 V下沉积的不同C/O比的rGO薄膜中,B-rGO薄膜的...

中国科学院上海应用物理研究所方海平团队查明石墨烯抗菌分子机制

中国科学院上海应用物理研究所 团队 石墨烯抗菌分子机制

2013/10/24

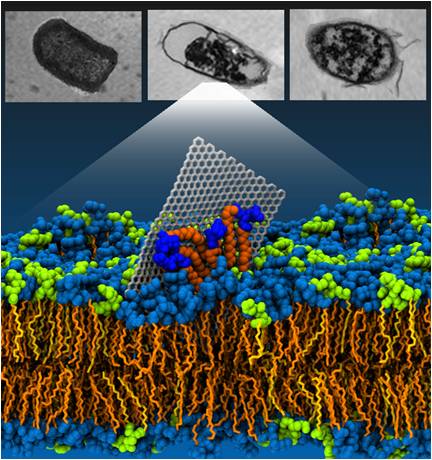

近日,中国科学院上海应用物理研究所研究员黄庆、方海平、樊春海与美国IBM沃森研究中心、哥伦比亚大学教授周如鸿组成的国际合作团队,在石墨烯抗菌机制研究方面取得重要进展,将计算机模拟与实验紧密结合起来,提出了石墨烯与细菌细胞膜相互作用的一种分子机制,相关论文在线发表于《自然—纳米技术》。

中国科学院上海应用物理研究所等在石墨烯抗菌的分子机制研究中取得进展(图)

应用物理 石墨烯抗菌 分子机制

2013/10/17

中科院上海应用物理研究所黄庆、方海平、樊春海研究员与IBM沃森研究中心、哥伦比亚大学周如鸿教授组成的国际合作团队,将计算机模拟与实验紧密结合起来,在石墨烯抗菌机制研究方面取得重要进展,提出了石墨烯与细菌细胞膜相互作用的一种分子机制,相关论文已于近日在线发表于《自然·纳米技术》(Nature Nanotechnology, DOI:10.1038/nnano.2013.125)。

近期,中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所纳米中心研究人员与安徽大学合作,在二维石墨烯基复合薄膜和三维石墨烯基复合物的制备及性能研究上取得了新进展:利用一种新兴的方法—喷墨印刷法成功制备了石墨烯和多金属氧酸盐的复合薄膜,并发现复合薄膜可用作生物传感器;利用水热的方法制备了三维结构的还原石墨烯/α-Fe2O3复合水凝胶,首次发现三维结构的石墨烯基复合材料有着优异的微波吸收性能。

石墨烯以其独特的线性能量色散关系、高迁移率、高热导率以及优异的力学性能等而在凝聚态物理及材料科学等领域内倍受关注。众所周知,石墨烯的性质受衬底的影响很大,常用的氧化硅衬底会引起额外的载流子散射和电声相互作用而使其质量下降很多。最近的研究发现,六方氮化硼由于其原子级平整的表面、无悬挂键、掺杂效应弱等优势,可以最大限度地保持石墨烯的本征物理性质。更重要的是,石墨烯在六方氮化硼上会形成二维超晶格结构。理...

石墨烯:改变世界的神奇材料?(图)

石墨烯 改变世界 神奇材料

2013/7/19

2010年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,两位最早发现并揭示石墨烯独特性质的科学家获得当年诺贝尔物理学奖。石墨烯从此进入大众视野,成为材料家族中光芒四射的新星。

石墨烯因其独特的电子性质在纳米电子学、功能材料、生物、能源等领域展现出了丰富的应用前景. 第一原理计算研究可以对石墨烯材料进行有效的电子功能化设计,从而为实验上进行有目的合成或表征提供可靠的理论依据和指导. 本文从晶格缺陷、边缘功能化、表面吸附掺杂和界面调控等4个方面总结了对石墨烯材料进行功能调制的主要理论进展. 同时,也回顾了一些相关的实验进展.

新方法让石墨烯与硅基技术“联姻”

新方法 石墨烯 硅基技术 联姻

2013/7/11

据物理学家组织网7月10日(北京时间)报道,奥地利、德国和俄罗斯的科学家们合作研发出一种新方法,可以很好地让“神奇材料”石墨烯同现有占主流的硅基技术“联姻”,制造出在半导体设备等领域广泛运用的石墨烯-硅化物。相关研究发表在英国自然集团旗下的《科学报告》杂志上。

北京大学物理学院在石墨烯垂直结构物理与器件研究方面取得重要进展(图)

石墨烯 垂直结构物理 器件 研究进展

2013/6/17

构造石墨烯的垂直结构并研究其量子输运特性对于使石墨烯电子学扩展到第三个维度、丰富石墨烯的研究内容、发现新的实验现象和物理效应具有重要意义。北京大学物理学院 “纳米结构与低维物理”研究团队青年教师廖志敏副教授和研究生在俞大鹏教授的带领下,在该研究方向上取得了一系列重要研究进展。

石墨烯呼吸毒性研究获进展

石墨烯 呼吸毒性研究 获进展

2013/5/27

2013年5月25日,记者从中科院上海应用物理研究所获悉,我国科学家在对石墨烯这种新兴纳米材料的生物效应,特别是呼吸毒性的研究中获得新进展,相关成果近日在《自然—亚洲材料》上发表。

中国科学家石墨烯呼吸毒性研究获进展

中国科学家 石墨烯呼吸毒性研究 进展

2013/5/28

2013年5月25日,记者从中科院上海应用物理研究所获悉,我国科学家在对石墨烯这种新兴纳米材料的生物效应,特别是呼吸毒性的研究中获得新进展,相关成果近日在《自然—亚洲材料》上发表。

随着纳米材料的广泛应用,纳米材料的生物学效应及安全性已成为人们日益关注的问题。近日,中科院上海应用物理研究所物理生物学研究室对石墨烯这种新兴的纳米材料的生物效应,特别是呼吸毒性进行了系统研究,相关工作已于近日发表于Nature出版社杂志NPG Asia Materials上(NPG Asia Materials, 2013, DOI:10.1038/am.2013.7)。